こんにちは、やまじ英和です。

本日は、聖路加国際病院・診療教育アドバイザー保坂隆【敏感すぎる自分の処方箋「生きづらさ」がラクになる、自分自身の付き合い方】をレビューしていこうと思います。

今回は僕が「この対処法は是非とも自分の習慣に取り入れたい!」といった学びを紹介していきたいと思います。

「敏感すぎる自分の処方箋」の全体像とは

この本の全体像とは、主に8章で構成されています。

ページ数は全部で223ページです。

その目次とは下記内容です。

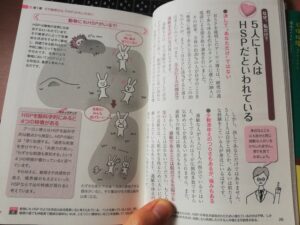

第1章:その敏感さは、「HSP」かもしれない

第2章:感じ方や考え方に「クセ」がある

第3章:敏感すぎる体質で不調に悩まされる

第4章:考えすぎて人づきあいがうまくいかない

第5章:会社や学校などの集団の中で困りごとが多い

第6章:もっと自分をいたわってあげよう

第7章:ラクに生きるためのスキルを身につけよう

第8章:家族や身近な人がHSPだったとき

各章を簡単に説明すると、

第1章では主に、自分の現状を正確に認識する章に当たります。

・HSPの概念や、特徴、素晴らしい点を知ることで、改めて自分の中に存在する「HSPさん」を認識できます。

第2章では、HSPさんが生きづらさを感じる原因について述べています。

・主に保坂さんは、HSPが生きづらさを感じる原因は、物事の受け止め方・考え方に癖があると述べています。

癖があること自体、個性があり良いことですが、その癖が現代の社会の仕組みでは悩みのタネになるとのことです。

第3〜5章では主に、HSPの特徴と社会の仕組みとの噛み合わなさについて書かれています。

・僕がこの章で一番共感ができた場所は、126ページの「上司や同僚に無能と思われたくない」ゆえに報連相が怖くてできないところでした。

第6〜8章ではHSPの対処法について書かれています。

・すぐにでも習慣に取り入れることができる対処法についてわかりやすく書かれているため、とても参考になります。

「敏感すぎる自分の処方箋」の好きな点

僕がこの本で好きな点を挙げるとすれば2つです。

それは

・文章がシンプルで、説明が見開き1ページに集約されている

といった点です。

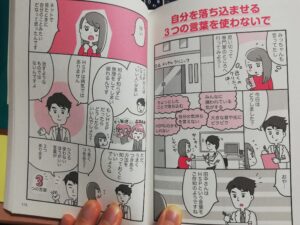

✔イラストが豊富な点では、各章のはじめに漫画があり、HSPの悩みや、葛藤、対処法など簡単に綴られています。

優しいイラストでとても読みやすかったです!!

✔文章がシンプルで、説明が見開き1ページに集約されています。

説明が見開きで集約されているため「あれ?どこまで読んだかな?」といった現象が起きないところから読書が苦手な人も読みやすいと思います。

「敏感すぎる自分の処方箋」を僕が活用した事例

僕が実際にこの本を学び、いざ実生活で実践していこうと思った習慣を紹介したいと思います。

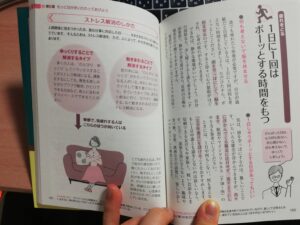

オススメの習慣①:1日1回はボーッとする時間をもつ

僕が一番、学びになったのは160ページです。

人は考えすぎるから、鬱になる。

考え過ぎは、脳の中が考え事で一杯一杯のゴミ屋敷状態と同じです。部屋が綺麗に片付いていれば、安心するように脳の中身も綺麗にする時間が必要です。

ここでは、「何かを見つめる瞑想」をオススメしています。

何かを見つめることに集中することで、他のネガティブを考えが入ってこないようにするのが目的です。

・キャンドル瞑想(ろうそくを見ながら瞑想)

・せせらぎ瞑想(川のせせらぎの音を聞きながら瞑想)

僕は、キャンドル瞑想をすることにしました。

ろうそくが燃えるのと同じように、頭の中のネガティブな考えを一緒に燃やすといったイメージが僕の中でピンときたので選びました。

寝る前に、ベランダでろうそくを5分間見て、寝る習慣を取り入れたら自然とぐっすり眠れるようになりました。

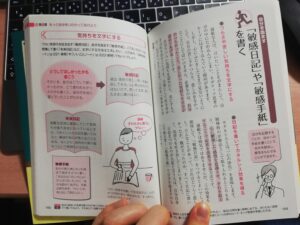

オススメの習慣②:「敏感日記」や「敏感手紙」を書く

先ほどにも述べたように、人は頭の中に、辛い感情や苦しい感情が散らばっていると鬱になりやすいそうです。

よって頭の中の情報を定期的に排出することが大事になってきます。

そこでオススメしたいのは、感謝日記や敏感手紙です。

人は、辛い気持ちを感じたら言葉に出してからだから吐き出すと心がスッキリするらしいです。これをカタルシス効果といい、意味は「心の浄化」だそうです。あくまでも、辛い気持ちやモヤモヤする気持ちを言語化、視覚化することで第三者の視点で見ることができます。

イメージとしては、自分で書いた内容を、自分に送られてきた悩み相談としてみることで解決策を思いつきやすくなるそうです。

↑殴り書きですが、僕も辛かったことを敏感日記に書くことにしました。

オススメの習慣③:外に出るときは仮面をつけるのもテ

僕もそうですが、敏感な人は人一倍本当の自分をさらけ出すことに抵抗を感じます。

しかし、仕事の世界では、会議や打ち合わせ、相談等で、人との関わりを要求されます。そう言う場面の乗り越え方の一つとして「別の人を演じる仮面をつけると良い」とアーロ先生は提案しています。

仕事場を舞台と感じて、仕事のできる人を演技するといったところでしょうか。これを知って、定期的に舞台などを鑑賞して、「演じる」を学んでみるのも手かな〜と思いました。

※ただ仮面を付ける際に気をつける点が一つあります。

それは仕事が終わって家に帰って仮面を外す(演技をやめる)時に、鏡の前の素の自分に対して「お疲れ様」と声をかけるのが必須とのことです。

大事なのは素の自分を愛することです。そうすることで自己肯定感が上がり、素の自分を出しやすくなります。また素の自分をまず自分が愛してあげることで、相手の素も受け入れることができます。

「敏感すぎる自分の処方箋」の結論

僕はこの本を通じて

「メンタルが強い人は、ストレスを上手に掃除することができる人」ということ

を学びました。

最後に、僕なりにこの本で学んだことを生かして、メンタルを強くする習慣の仮説を立ててみました。

1:ストレスの耐久性を高める肉体的習慣

2:ストレスを定期的に捨てる感情的習慣

3:ストレスを生み出さない環境作り

といった三要素で構成されます。

別の言葉で言い換えれば、体に悪影響を与えるストレスをゴミと例え、部屋の掃除でストレス解消を説明するとわかりやすいです。

その1:広い部屋を選ぶ

その2:毎日、部屋が散らかったら片付ける、捨てる習慣を持つ

その3:物を最低限にする(ミニマリストのようなシンプルな部屋作り)

結果この本を読むときは、2番の「ストレスを定期的に捨てる感情的習慣」の情報収集を目的に読むと良いと思います。

常に溜まったストレスを、寝る前に吐き出す、燃やして0にして、また新しい1日のために備えるがとても大事です。

あなたも今日から、ストレスを捨ててみましょう。脳の中を綺麗にしましょう。

では、このレビューを読んで、少しでも気になった方は書店で手に取ってみると良いかもです。

またこの記事に関する質問、感想、お問い合わせはこちらからして頂ければ、

24時間以内に確認させて頂きます。引き続きよろしくお願いします!

それではまた。

本日は最後まで読んでいただきありがとうございました。

やまじ英和。

コメント